Vitamina B12: perché serve e miti da sfatare

Ti sei mai chiesto se assumi abbastanza vitamina B12, se davvero “basta mangiare bene” o se integrarla sia sempre necessario?

La vitamina B12 è uno dei micronutrienti più discussi in ambito medico e nutrizionale, spesso circondata da informazioni parziali, semplificazioni e veri e propri miti.

Comprendere a cosa serve realmente, quando può essere necessaria un’integrazione, in quali alimenti si trova e quali sono i reali effetti collaterali è fondamentale per fare scelte consapevoli basate su evidenze scientifiche e non su convinzioni diffuse.

A cosa serve la vitamina B12?

La vitamina B12, o cobalamina, è una vitamina idrosolubile essenziale per numerosi processi biologici. Il nostro organismo non è in grado di sintetizzarla autonomamente, quindi deve essere introdotta attraverso l’alimentazione o, quando necessario, tramite integrazione.

Dal punto di vista fisiologico, la vitamina B12 svolge un ruolo chiave in tre grandi ambiti:

- Sistema nervoso: La B12 è indispensabile per la formazione e il mantenimento della mielina cioè la guaina che riveste e protegge le fibre nervose. Una carenza prolungata può compromettere la trasmissione degli impulsi nervosi, causando disturbi neurologici anche seri.

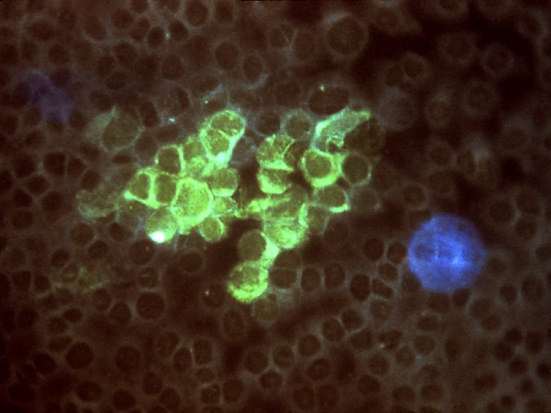

- Produzione dei globuli rossi: Partecipa alla sintesi del DNA nelle cellule del midollo osseo. In sua assenza, la produzione dei globuli rossi diventa inefficace, portando alla cosiddetta anemia megaloblastica, caratterizzata da globuli rossi grandi ma funzionalmente immaturi.

- Metabolismo cellulare: La vitamina B12 è coinvolta nel metabolismo di alcuni aminoacidi e degli acidi grassi e contribuisce al corretto funzionamento di numerosi enzimi essenziali.

È importante chiarire che la B12 non è una vitamina “energizzante” di per sé: la sensazione di stanchezza associata alla sua carenza dipende dal suo ruolo nel trasporto dell’ossigeno e nella funzione nervosa, non da un effetto stimolante diretto.

Quando è necessario prendere la vitamina B12?

Non tutte le persone hanno bisogno di integrare la vitamina B12. In molti casi, un’alimentazione adeguata è sufficiente a coprire il fabbisogno giornaliero. Tuttavia, esistono condizioni in cui l’integrazione diventa necessaria o fortemente consigliata.

I principali casi includono:

- Diete vegetariane e vegane: La vitamina B12 è presente quasi esclusivamente in alimenti di origine animale. Le persone che seguono un’alimentazione vegana devono integrare la B12 in modo sistematico; nei vegetariani il rischio è variabile ma comunque aumentato.

- Anziani: Con l’avanzare dell’età può ridursi la capacità di assorbimento della B12 a livello gastrico, anche in presenza di un apporto alimentare adeguato.

- Disturbi gastrointestinali: Patologie come gastrite atrofica, celiachia, morbo di Crohn o interventi chirurgici su stomaco e intestino possono compromettere l’assorbimento della vitamina.

- Uso prolungato di alcuni farmaci: In particolare inibitori di pompa protonica, antiacidi e metformina possono interferire con l’assorbimento della B12.

- Carenza documentata: In presenza di bassi livelli ematici o di sintomi compatibili, l’integrazione deve essere guidata da un professionista sanitario.

È fondamentale sottolineare che l’integrazione non dovrebbe essere “preventiva”, ma basata su valutazioni cliniche e, quando opportuno, su esami di laboratorio.

Qual è l’alimento più ricco di vitamina B12?

La vitamina B12 si trova naturalmente quasi esclusivamente negli alimenti di origine animale, poiché è prodotta da microrganismi e si accumula lungo la catena alimentare.

Tra gli alimenti più ricchi troviamo:

- Fegato (in particolare di bovino) è in assoluto la fonte più concentrata;

- Frattaglie;

- Pesce e frutti di mare (soprattutto vongole, sardine, salmone, tonno);

- Carne;

- Uova;

- Latte e derivati.

Le vongole e il fegato sono gli alimenti con il contenuto più elevato, ma anche piccole quantità di carne, pesce o latticini possono coprire il fabbisogno giornaliero in soggetti con assorbimento normale.

Esistono alimenti fortificati (come alcune bevande vegetali o cereali), ma la loro efficacia dipende dalla quantità aggiunta e dalla regolarità di consumo.

Un mito da sfatare è che alcuni vegetali o alghe siano fonti affidabili di B12: nella maggior parte dei casi contengono analoghi inattivi che non svolgono la funzione biologica della vitamina B12 nell’uomo.

Quali sono gli effetti collaterali della vitamina B12?

La vitamina B12 è considerata molto sicura, anche a dosaggi superiori al fabbisogno giornaliero. Essendo idrosolubile, l’eccesso viene generalmente eliminato con le urine.

Gli effetti collaterali sono rari e, quando presenti, generalmente lievi. Possono includere:

- Disturbi gastrointestinali lievi;

- Mal di testa;

- Reazioni cutanee (rare).

Non esistono evidenze solide che l’assunzione di vitamina B12 in soggetti sani provochi danni significativi. Tuttavia, integrare senza necessità non offre benefici aggiuntivi, soprattutto in termini di energia o performance.

Un punto importante da chiarire è che la vitamina B12 non “fa ingrassare” e non stimola direttamente l’appetito: eventuali variazioni di peso osservate in persone carenti dipendono dal miglioramento dello stato di salute generale, non da un effetto metabolico diretto.

La B12 è fondamentale per l’organismo, ma è utile ricordare una cosa semplice: non è una “vitamina magica” e non serve prenderla a prescindere. L’integrazione ha senso soprattutto quando c’è una carenza documentata o una necessità concreto come per esempio per una dieta vegana.

Anche l’idea che “dia energia” a chiunque è un equivoco comune: se i livelli sono già adeguati, aumentarli non trasforma automaticamente stanchezza e poca concentrazione in vitalità.

In sintesi, la vitamina B12 va gestita con un approccio semplice ma serio: valutare il contesto, capire il rischio e, se necessario, controllare con esami e indicazioni professionali.